| Identification et description | |

|---|---|

| Nom du parc | Jardin de la Faculté de Pharmacie |

| Commune | Angers |

| Département | Maine-et-Loire |

| Région | Pays de la Loire |

| Date de création | fin du 19e siècle |

| Auteur/ Créateur | Dr Lieutaud |

| Auteur/ Créateur | Dr Thézée |

| Auteur/ Créateur | Pr Hélène Guinaudeau |

| Type de propriétaire | Commune |

| Coordonnées | UFR Sciences Pharmaceutiques et Ingéniérie de la Santé, 16 boulevard Daviers 49100 Angers Mail : laurent.daburon@univ-angers.fr |

| Localisation | Latitude : 47.4792856 |

| Longitude : -0.5615445 | |

| Source | Inventaire des Parcs et Jardins – Comité des Parcs et Jardins de France – mai 2007 |

L’Ecole de Médecine est transférée de l’Hôpital St-Jean à son

emplacement actuel en 1865. Dès 1863, le projet de l’architecte Moll

doit prévoir un jardin botanique mais faute de moyens, celui-ci

n’est pas réalisé. De plus, la ville dispose déjà d’un jardin

botanique à l’emplacement de l’actuel Jardin des Plantes. Tant et si

bien qu’il faudra attendre 1888 pour que les travaux puissent

véritablement commencer sous la houlette du Dr Lieutaud, Directeur

du Jardin des Plantes et titulaire de la chaire de Botanique à

l’École de Médecine.

En 1891, le Conseil municipal vote le

transfert de l’École Botanique du Jardin des Plantes vers l’École de

Médecine, dans le cadre des travaux qui vont transformer le Jardin

des Plantes en parc paysager public ouvert sur le Boulevard Foch. Ce

transfert n’aura effectivement lieu qu’après la mort du Dr Lieutaud

en 1895.

Le Dr Thézée, son successeur, s’inspire du Jardin

Botanique créé par Léon Guignard à la Faculté de Pharmacie de Paris

et se fait envoyer des graines et des plantes du Muséum de Paris et

du monde entier.

Le jardin est alors organisé en deux parties :

l’école de botanique et l’arboretum traversé par une rivière

artificielle. Une serre chaude est construite en 1902. Les espèces

botaniques sont disposées suivant la méthode de classification de

Bentham et Hooker, des moins évoluées (Poacées) aux plus évoluées

(Astéracées).

Le jardin a d’abord été entretenu par les

employés municipaux sous la direction scientifique du titulaire de

la chaire d’Histoire naturelle et ce n’est qu’en 1964 qu’il a été

placé sous la responsabilité du personnel de l’Éducation nationale.

La serre édifiée en 1902 a été remplacée en 1947-48 puis de

nouveau en 1985.

La partie du jardin située en face du bâtiment

de la faculté a quant à elle subi une modification de son tracé,

perdant une partie de ses arbres au cours du siècle dernier, comme

l’indique la comparaison des plans et photographies successives. Il

y subsiste tout de même un araucaria planté lors de la constitution

du jardin.

En 1994, des massifs thématiques regroupant les

plantes par action thérapeutique ont été créés entre le pavillon

d’anatomie et l’École de Botanique par le Pr. Hélène Guinaudeau,

alors responsable du jardin, le dotant ainsi d’un nouvel outil

pédagogique.

Le jardin est bordé sur deux côtés par le boulevard Daviers et la rue Ollivier et sur deux autres par les bâtiments de la faculté de médecine et de pharmacie.

Face au bâtiment principal, une pelouse parsemée d’arbres et

d’arbustes et bordée de fleurs annuelles est séparée de la route par

une double haie d’érables champêtres et de buis. On y trouve aussi

le buste du chirurgien Monprofit.

Devant le pavillon

d’anatomie, les massifs thématiques du Pr Guinaudeau adoptent un

dessin en îlots et font la transition avec l’École de Botanique. Là,

les végétaux sont plantés dans des carrés de 50 cm sur 50 cm dans 32

plates-bandes bordées de schiste qui se répartissent autour d’un

bassin central.

Quatre grandes allées dont l’une est bordée de

tilleuls taillés délimitent la composition.

Chaque espèce

dispose d’une étiquette en zinc gravée, au charme certain.

Quelques grands arbres apportent de l’ombrage et brisent la

régularité du tracé. Un groupe de pins laricio s’étend devant la

graineterie, où sont conservées les graines destinées à être

échangées, elle-même proche de la serre.

Derrière une

plate-bande servant de pépinière, l’arboretum est planté de feuillus

et de conifères, ainsi que de plantes aquatiques dans la rivière

artificielle qui le traverse. Ses allées courbes et ses nappes de

cyclamens de Naples en font une promenade au charme indéniable qui

rompt littéralement avec la rigueur scientifique de l’École

Botanique.

École de botanique.

Allée de tilleuls.

Étiquettes en zinc.

Arboretum et rivière artificielle.

Massifs thématiques.

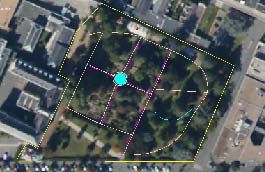

Photo aérienne 2008 (IGN-BDortho) retravaillée 2009.

Pavillon d’entrée et grille.

Buste de Monprofit.

Escaliers.

Bassin et bancs.

Serres chaudes.

Graineterie.

Cadastre de 1842.

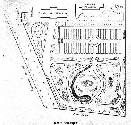

Plan du jardin botanique (in J. Hébert, 1947).

Superficie : 8 000m2

Arbres : Araucaria araucana (araucaria), Quercus suber (chêne-liège), ginkgo biloba femelle, Sequoiadendron giganteum (wellingtonia),Zelkova crenata, Sassafras albidum

Environ 2 000 espèces cultivées, dont 1 200 échangeables sous

forme de graines inscrites à l’Index seminum. Il faut noter que 187

espèces protégées sont conservées.

Serres chaudes abritant des

plantes gélives d’intérêt thérapeutique ou économique.

Présence de l’eau : bassin avec fonction de réservoir. Rivière artificielle pour la culture des plantes aquatiques.

Ouverture au public : oui

Durée de la visite : 01h30

Visite libre : oui

Visite guidée : oui

Visite en groupe : oui

Documents disponibles : plan du jardin et fiche de visite

Entretien : le jardin d’aujourd’hui est très fidèle à son dessin d’origine, il est entretenu par deux jardiniers de la faculté employés à plein-temps. Le SEV de la ville d’Angers et l’Association des Amis du Jardin Botanique y apportent ponctuellement leur contribution matérielle ou financière.

Intérêts et enjeux : aujourd’hui comme il y a cent ans, le Jardin Botanique assure les rôles de support pédagogique et de vecteur des connaissances, de source de matériel végétal pour les cours et les expérimentations, et de conservatoire des espèces botaniques (sauvages). Son état de conservation exceptionnel et la richesse de son histoire initiée avec celle du Jardin des Plantes à la veille de la Révolution de 1789 lui confèrent un intérêt patrimonial évident. Après la menace portée par le projet du tramway, l’enjeu principal pour ce jardin sera d’assurer sa pérennité pour les années à venir, par exemple en rendant le terrain inconstructible.

C. Port, éd. 2 t.1, p.38.

J. H. de la Rousselière, Histoire des Jardins d’Angers, Editions de l’Ouest, Angers, 1947, pp. 67-73.

Jardin botanique (brochure), Université d’Angers.

Type de jardin : Jardin à la française, Jardin botanique

Éléments de décoration : Plan d’eau

Statut du jardin : public

Accueil du public : ouvert au public

Classification : Aucune classification